센텀시티

공성훈 _ 풍경 안 풍경 In the Scene

2014.04.30 -

2014.06.02

- 참여 작가

- 공성훈

- 전시 내용

-

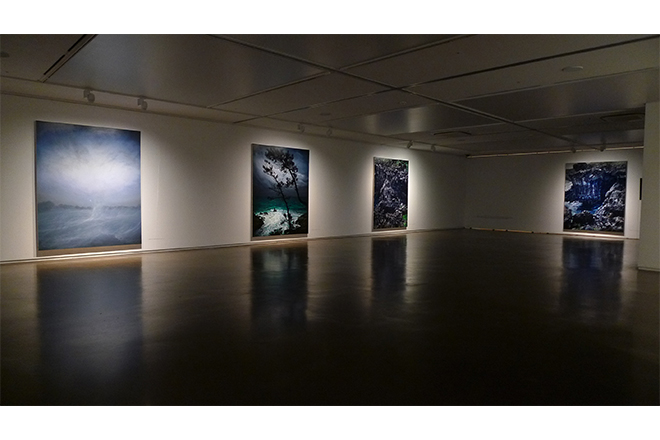

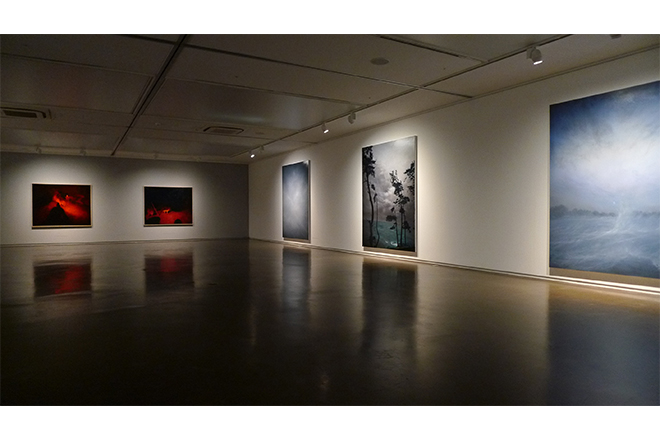

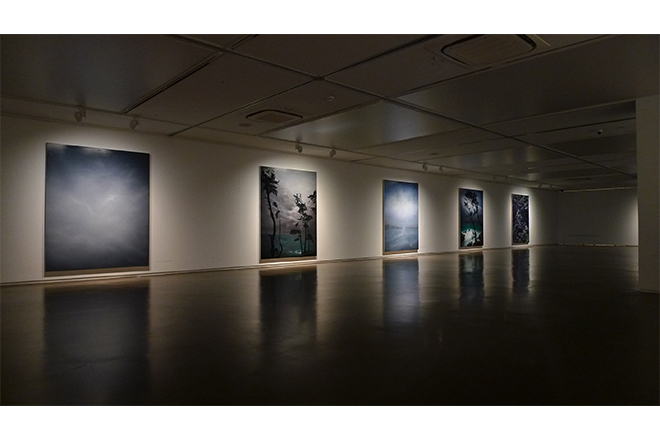

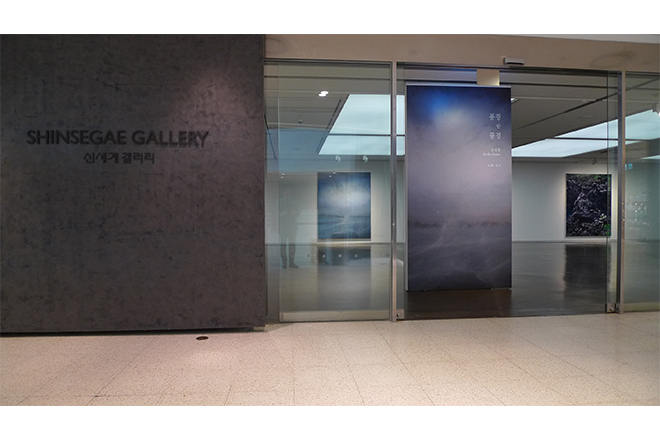

신세계갤러리는 국립현대미술관 ‘올해의 작가상(2013)’을 수상하고 회화의 새로운 지평을 열어온 공성훈 작가의 전시를 개최합니다. 그는 80년대 후반에서 90년대 초까지 회화에 대해 무력감을 느끼며 예술 전반에 대한 근원적인 물음과 함께 미디어, 설치 작품을 선보였습니다. 이후 90년대 후반 회화작업으로 전향하기까지, 그는 다양한 매체를 사용하면서 특정한 양식에 얽매이지 않는 다양한 실험을 통해, ‘예술을 위한 예술’이 아닌 ‘예술에 대한 예술’을 고민해왔습니다.더보기

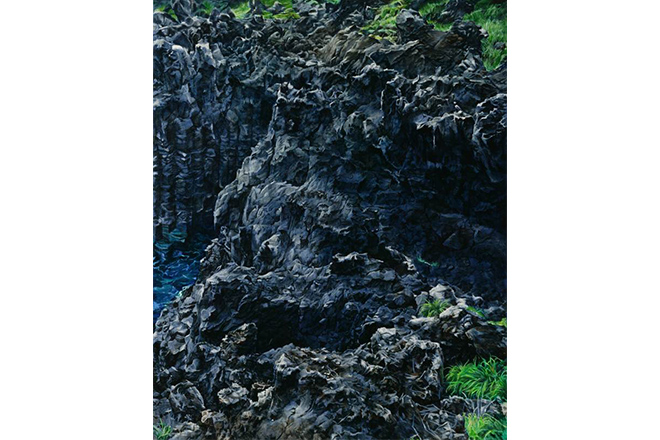

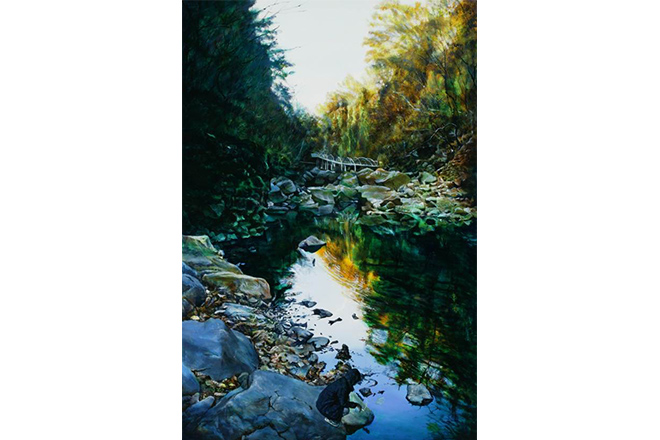

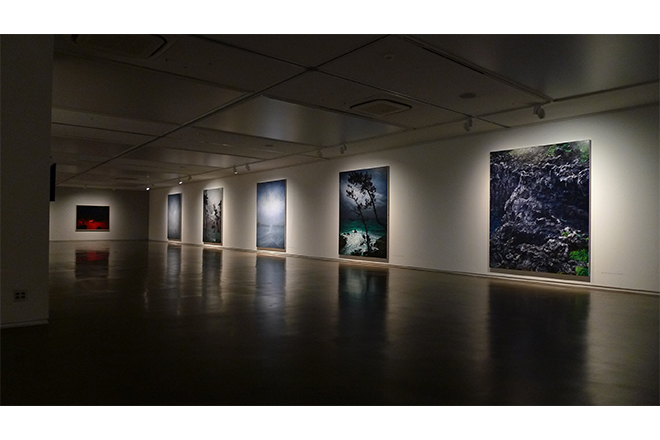

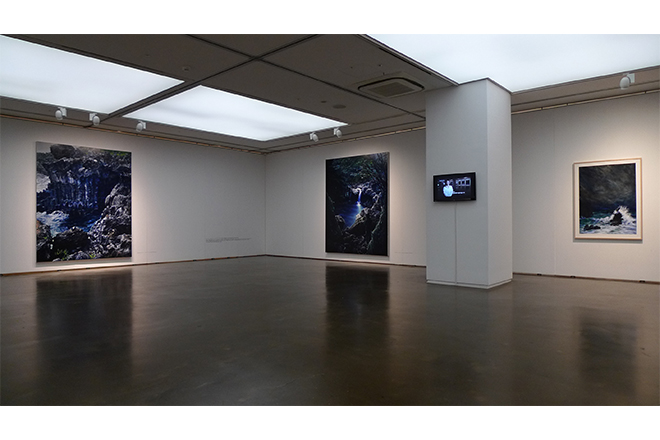

모텔, 호수공원, 놀이공원 등 인공적으로 만든 조형물들이 자연과 어우러져 을씨년스럽게 등장하는 회화작품들은 어디서 본 듯 낯익은 풍경인 동시에 왠지 모를 불안감과 상실감에 휩싸이게 합니다. 눈앞에 아름답게 펼쳐지는 목가주의적 풍경화와는 대조적으로 그 심연에는 우리 삶을 뒤흔드는 근원적인 힘에 대한 실존의식이 내포되어 있습니다. 불안정한 삶의 한가운데에서 부조리한 무언의 권력을 지켜봐야 하는 무력감, 막상 어디에 저항하거나 저항할 수도 없는 고독감이 투영됩니다.

더 깊이 바라보면, 캔버스 안, 그리고 캔버스와 캔버스 사이에서 영화의 스틸 컷을 보는 듯한 드라마틱한 긴장감이 느껴집니다. 마치 어떤 사건이 툭 튀어나올 듯한 이 묘한 불안감은 그림 속에 등장하는 절벽 아래, 바다, 허공을 무심히 응시하는 인물들로 시선을 옮기면 극에 달합니다. 인물을 비롯하여 재구성된 풍경 속 작은 소재들은 암묵의 네러티브, 이야기의 실마리들을 풀어갈 수 있는 메타포입니다. 이것을 공감하고 풀어내는 것은 관람객의 몫이며, 소재뿐 아니라 그리는 방식이 주는 메시지에도 주목해야 합니다. 스틸 컷의 각 장면들을 엮어보면 작가가 사회를 바라보는 구조적, 비판적 태도가 담긴 ‘풍경 안 풍경’을 발견할 수도 있을 것입니다.

‘회화의 혁신’이라는 평가 속에서, 작가 자신은 회화의 가장 기본적인 것을 지키고 있을 뿐이며 직접 보고 느끼는 동시대의 정서를 표현했다고 설명합니다. 현실을 그대로 그린 듯 하지만 실상 연출된, ‘풍경이면서 풍경이 아닌 풍경’, 모든 선입견에서 벗어나고자 하는 공성훈의 자유로운 ‘풍경 안 풍경’ 속으로 여러분을 초대합니다.

- 참여 작가

- 공성훈

- 전시 내용

-

신세계갤러리는 국립현대미술관 ‘올해의 작가상(2013)’을 수상하고 회화의 새로운 지평을 열어온 공성훈 작가의 전시를 개최합니다. 그는 80년대 후반에서 90년대 초까지 회화에 대해 무력감을 느끼며 예술 전반에 대한 근원적인 물음과 함께 미디어, 설치 작품을 선보였습니다. 이후 90년대 후반 회화작업으로 전향하기까지, 그는 다양한 매체를 사용하면서 특정한 양식에 얽매이지 않는 다양한 실험을 통해, ‘예술을 위한 예술’이 아닌 ‘예술에 대한 예술’을 고민해왔습니다.더보기

모텔, 호수공원, 놀이공원 등 인공적으로 만든 조형물들이 자연과 어우러져 을씨년스럽게 등장하는 회화작품들은 어디서 본 듯 낯익은 풍경인 동시에 왠지 모를 불안감과 상실감에 휩싸이게 합니다. 눈앞에 아름답게 펼쳐지는 목가주의적 풍경화와는 대조적으로 그 심연에는 우리 삶을 뒤흔드는 근원적인 힘에 대한 실존의식이 내포되어 있습니다. 불안정한 삶의 한가운데에서 부조리한 무언의 권력을 지켜봐야 하는 무력감, 막상 어디에 저항하거나 저항할 수도 없는 고독감이 투영됩니다.

더 깊이 바라보면, 캔버스 안, 그리고 캔버스와 캔버스 사이에서 영화의 스틸 컷을 보는 듯한 드라마틱한 긴장감이 느껴집니다. 마치 어떤 사건이 툭 튀어나올 듯한 이 묘한 불안감은 그림 속에 등장하는 절벽 아래, 바다, 허공을 무심히 응시하는 인물들로 시선을 옮기면 극에 달합니다. 인물을 비롯하여 재구성된 풍경 속 작은 소재들은 암묵의 네러티브, 이야기의 실마리들을 풀어갈 수 있는 메타포입니다. 이것을 공감하고 풀어내는 것은 관람객의 몫이며, 소재뿐 아니라 그리는 방식이 주는 메시지에도 주목해야 합니다. 스틸 컷의 각 장면들을 엮어보면 작가가 사회를 바라보는 구조적, 비판적 태도가 담긴 ‘풍경 안 풍경’을 발견할 수도 있을 것입니다.

‘회화의 혁신’이라는 평가 속에서, 작가 자신은 회화의 가장 기본적인 것을 지키고 있을 뿐이며 직접 보고 느끼는 동시대의 정서를 표현했다고 설명합니다. 현실을 그대로 그린 듯 하지만 실상 연출된, ‘풍경이면서 풍경이 아닌 풍경’, 모든 선입견에서 벗어나고자 하는 공성훈의 자유로운 ‘풍경 안 풍경’ 속으로 여러분을 초대합니다.